Zögern vor dem Glück

„So lernte der Deutschösterreicher alles, was er in bezug auf den Gesamtstaat dachte und aussprach, in soundsoviele andere Sprachen übersetzen und begegnete dabei der geheimnisvollen Tatsache, daß jeder Satz der eigenen Sprache, ob auch in der fremden dem Sinne nach gleich, dennoch in dieser nicht nur phonetisch, sondern auch seelisch einen anderen Klang hat. So wurde er zu einem Menschen, der sich hineindenken konnte, ja, hineindenken mußte in fremde nationale Gefühlswelten, in fremde Volksseelen, so wurde er Völkerkenner, Menschenkenner, Seelenkenner, mit einem Wort: Psychologe.“ Der Schriftsteller, der das schrieb und aussprach, war vor einem Jahrhundert der erste Direktor des Wiener Burgtheaters. Er bekam den Job, als das Theater nicht mehr von der Gnade des Kaisers, sondern der politischer Parteien abhing. Er hieß Anton Wildgans und formulierte die zitierten Sätze im Jahr 1929 in einer „Rede über Österreich“, die er vor dem schwedischen Königshaus in Stockholm halten hätte sollen, zum Geburtstag der Österreichischen Republik, aber krankheitsbedingt nur schriftlich abgeben konnte.

Er schrieb sie in der Absicht, den, wie er ihn nannte, „österreichischen Menschen“ zu definieren. Vieles in dieser Rede kann man als Plädoyer für ein vielsprachiges, friedliches Europa lesen und war auch so beabsichtigt.

Wäre es, denke ich beim Lesen der 92 Jahre alten Sätze, gerade das Zögern vor der eigenen Sprache, das mich zu einer Paradeösterreicherin macht, die ich nie zu sein beabsichtigte? Wäre das zugleich das Europäische an mir? Wildgans war Dichter, seinerzeit als Dramatiker sehr angesehen und gehörte keiner Partei an. Das war einer der Gründe, weshalb ihm die Position des Theaterdirektors angetragen worden war, und auch der Grund, warum er sie nach nur anderthalb Jahren wieder verlor. Weder das sozialdemokratische noch das bürgerliche Lager unterstützte ihn, er fand sich zerrieben zwischen den schier unüberbrückbaren Diskrepanzen der politischen Anschauungen. 1930 übernahm er dennoch neuerlich die Führung des Burgtheaters. Er ließ sich dazu überreden, seine idealistische Liebe zum Haus scheint groß gewesen zu sein. Kaum zwei Jahre später kündigte er; diesmal endgültig, denn er starb kurz danach.

Es war die Zeit der (damaligen) Weltwirtschaftskrise und es gab Überlegungen, das Burgtheater in ein Kino umzuwandeln. Wildgans' überzeugte Parteidistanziertheit half nicht gerade, effektiv gegen diese Bestrebungen aufzutreten. Doch das Burgtheater ist noch immer ein Theater, sogar nach 307 Schließtagen, der längsten Schließzeit in seiner Geschichte, steht es allen gegen Corona Geimpften, Getesteten und von der Krankheit Genesenen wieder offen. Offen, aber unter einer Bedingung.

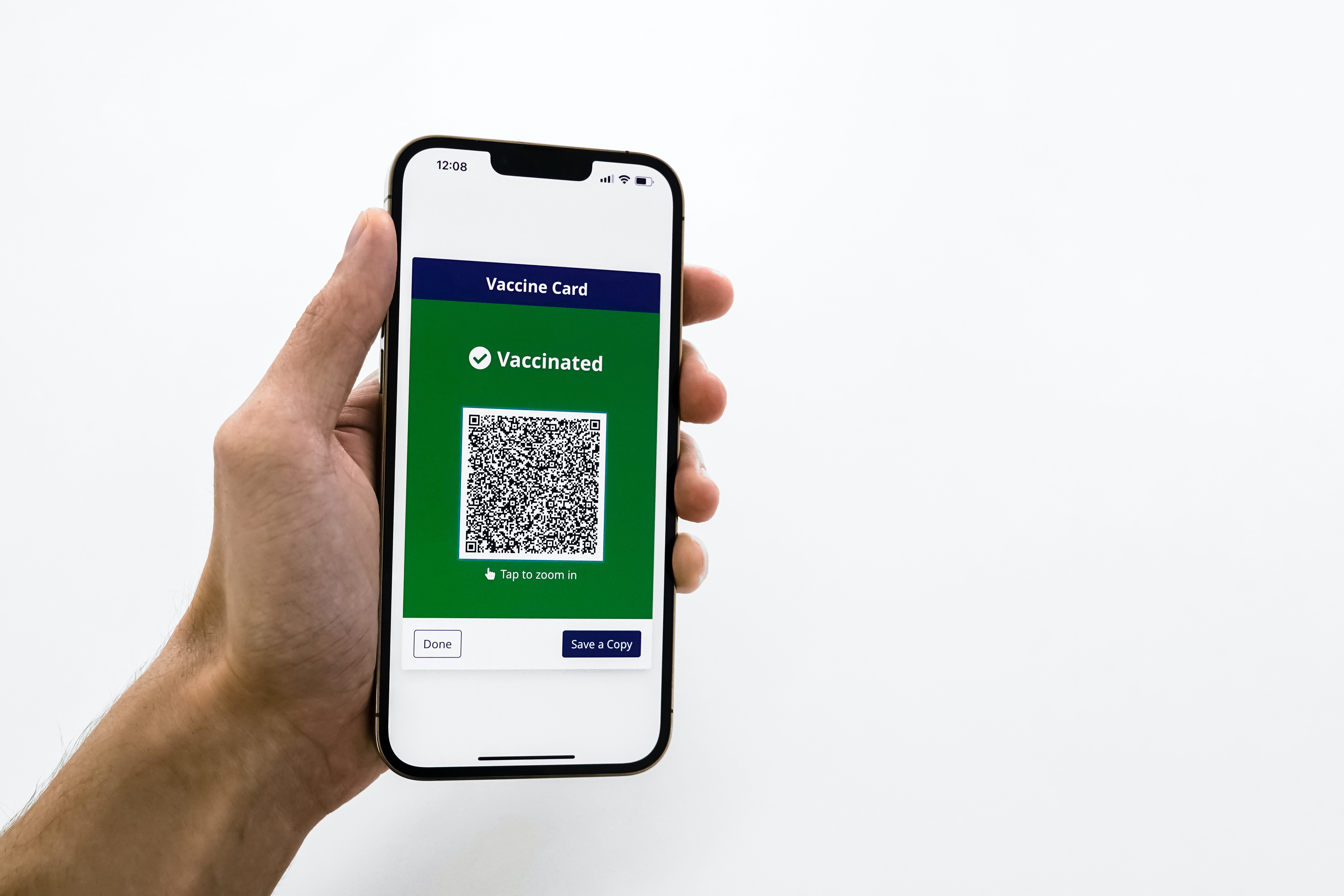

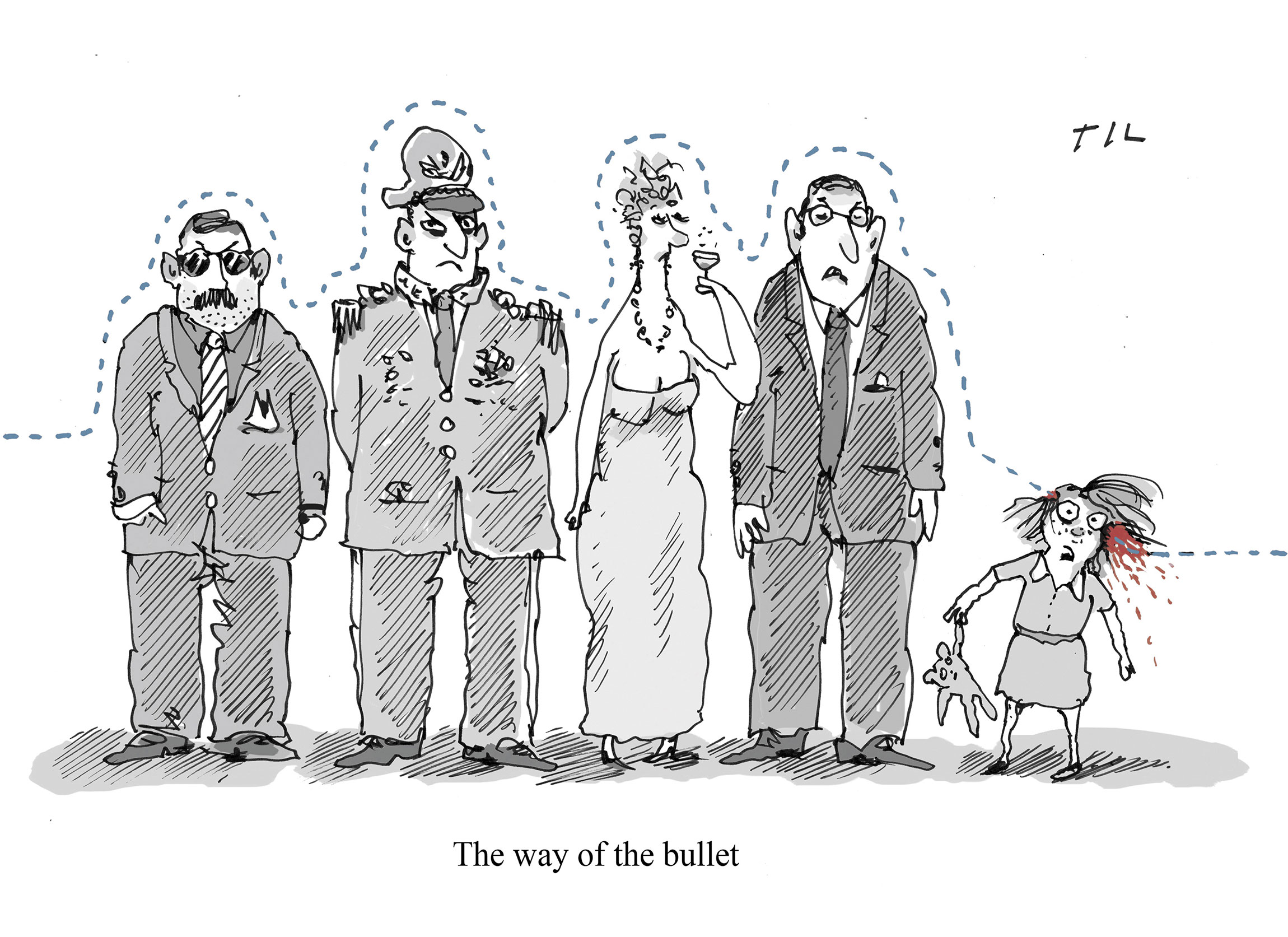

Der sechsjährige Superheld aus dem italienischen Wasserpark kann sich an keine Zeit erinnern, in der er spontan in eine Vorstellung gehen hätte können. Für ihn bedeutet ein Theaterbesuch Planung, PCR-Test, Grüner Pass – der dann nur zwei Tage gilt. Ohne den bleibt ihm das Theater verwehrt, nur die geimpften Erwachsenen dürfen hinein. Der Zugang zu Theatern müsse unbedingt für alle gleichberechtigt möglich sein, hieß es eine Weile. Dann, unversehens, wurde es anders.

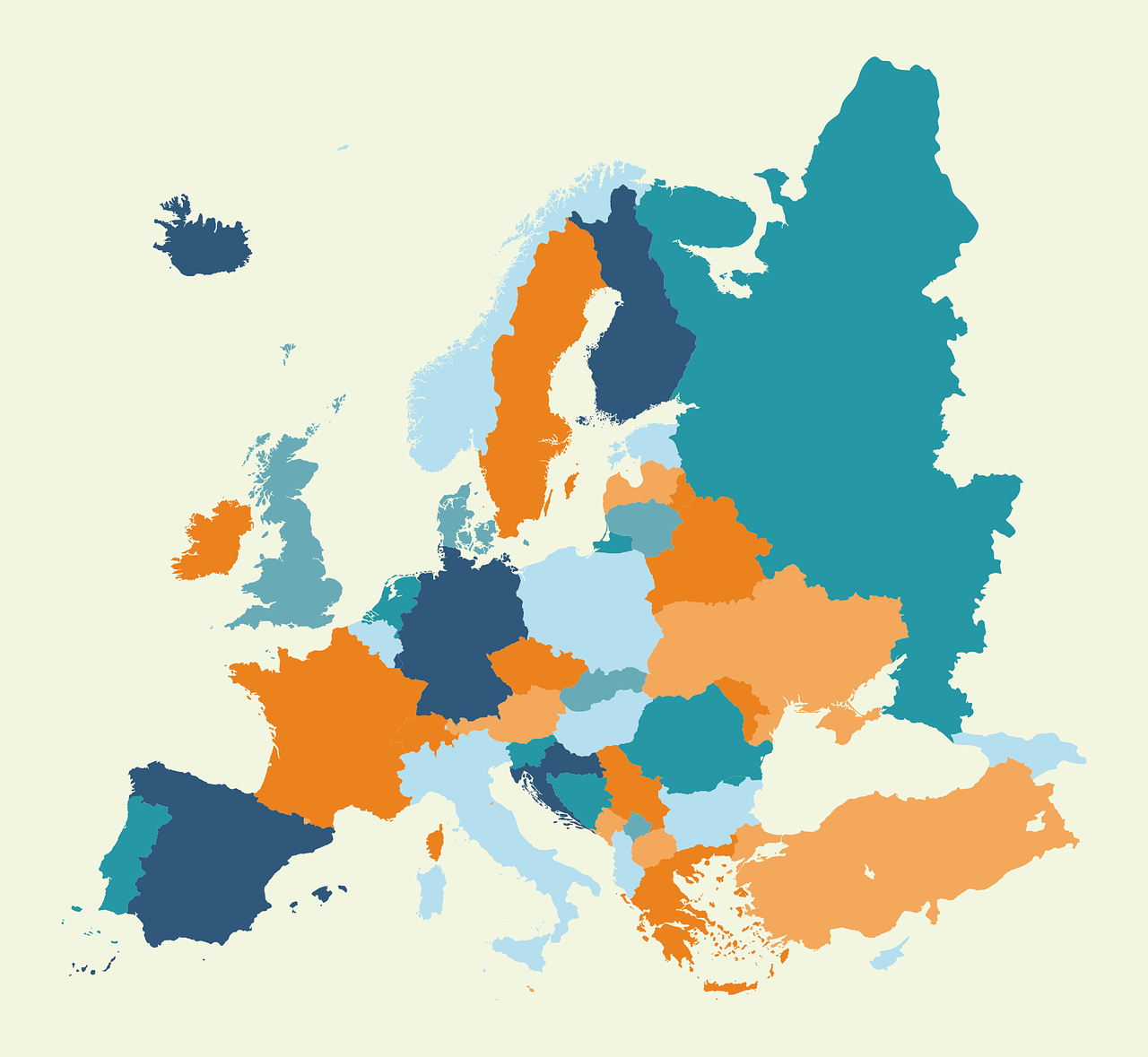

Schon sechsjährige Europäer werden heute (besonders wenn sie in Wien leben), tagtäglich daran erinnert, dass ihre Superkräfte nur bedingt sind. Das macht womöglich bescheiden und vielleicht rücksichtsvoll, vielleicht ist es auch nur ein Indiz dafür, dass manche (mittel-?) europäischen Regierungen ihre Bürgerinnen und Bürger gerne wie Internatszöglinge behandeln und es überaus schwierig ist, Regeln zu definieren, die eine große Gruppe Menschen als gerecht empfindet. Mein potenzieller Supereuropäer jedenfalls visiert das Auswandern nach Amsterdam an, wo Kinder ohne PCR-Ausweis in alle Theater dürfen, und auch in den Eissalon.