Was denken Sie, wenn Sie das Wort Kosovo lesen oder hören? Krieg? Kriminalität? Korruption? Wahrscheinlich von allem ein bisschen. Das gilt vor allem für die Deutschen, und es kommt nicht von ungefähr. Denn es war der Kosovo-Krieg im Frühjahr 1999, bei dem die Luftwaffe und die Bundeswehr erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem Kampfeinsatz aufbrachen und gemeinsam mit NATO-Verbündeten die Truppen des Diktators Milosevic angriffen, um den Kosovo von der serbischen Besatzung zu befreiten. Es war ein Schock, und bis heute weckt das Wort Kosovo Assoziationen von Angst und Krieg.

Der Kosovo löst in der deutschen Gesellschaft immer wieder Angstassoziationen aus.

Ich schrieb damals: „Ob Deutschland will oder nicht, der Kosovo ist Teil seiner Geschichte.“ Der Kosovo löst in der deutschen Gesellschaft tatsächlich immer wieder Angstassoziationen aus. Es ist daher nicht verwunderlich, dass vor allem die deutschen politischen Extreme – sowohl die AfD als auch das, was von der Linken übriggeblieben ist – bei der Rede vom Kosovo bis heute die Furcht vor Krieg, Kriminalität, Korruption schüren.

Wie nirgendwo sonst auf dem Balkan gibt es so hitzige Debatten über das Recht auf gleichgeschlechtliche Ehe wie im Kosovo. Kosovo-Firmen, insbesondere im IT-Bereich, liefern amerikanischen und europäischen Unternehmen zu. Dabei haben auch EU-Mitgliedsstaaten dem Staat Kosovo seine Geburt so schwer gemacht und so lange hinausgezögert. Spanien, Griechenland, die Slowakei, Zypern und Rumänien sind skeptisch, weil sie entweder selbst mit separatistischen Provinzen zu kämpfen haben oder eng an Serbien gebunden sind, den verlängerten Arm Russlands, und verweigern dem Kosovo nach wie vor die Anerkennung.

Nirgends auf der Balkanhalbinsel weist der Wähler eine Regierung oder einen Bürgermeister rücksichtsloser in die Schranken als im Kosovo. In 15 Jahren dieser vitalen Demokratie hatte der Kosovo sieben Regierungen.

Die im Kosovo engagierten Europäer, sowohl Soldaten von NATO-Mitgliedstaaten in der friedenserhaltenden Mission als auch die vielen ausländischen Beamten, einst die eigentlichen „Staatsgründer“, hegen jedoch weiterhin eine bedingungslose Liebe zum Kosovo und seinen Menschen.

Das Gleiche gilt für die große kosovarische Diaspora, die eine substanzielle und tiefe wirtschaftliche und kulturelle Verbindung zu ihrem Geburtsort pflegt. Kein Land des westlichen Balkans kann auf eine vitalere Diaspora zählen als der Kosovo. Keine ist auch so zahlreich: Etwa eine Million Kosovaren leben im Ausland – eine Folge der Apartheid unter dem serbischen Milosevic-Regime in den 1990er Jahren und dann des Krieges von 1998/1999, als kosovarische Flüchtlinge gezwungen waren, ihr Land zu verlassen.

Nach dem Ende dieses Krieges im Sommer 1999 setzten nicht wenige Kosovaren ihr Leben in Europa und den USA fort, während die NATO daheim für den Frieden sorgte. Die UNO mit ihrer gigantischen Verwaltung half gleichzeitig beim Aufbau der staatlichen Infrastruktur, bis der Kosovo sich nach den Gesprächen unter der Leitung des ehemaligen finnischen Präsidenten Martti Ahtisaari für unabhängig erklärte.

Während sich der Kosovo mit der Schaffung einer eigenen Staatlichkeit beschäftigte, wurden andere Länder der Region in die EU aufgenommen, namentlich Slowenien und Kroatien, und andere genossen wenigstens Visafreiheit im Schengen-Raum – Serbien und Montenegro seit Dezember 2009 und Nordmazedonien, Bosnien und Herzegowina seit Dezember 2010.

Spanien, Griechenland, die Slowakei, Zypern und Rumänien sind skeptisch, weil sie entweder selbst mit separatistischen Provinzen zu kämpfen haben oder eng an Serbien gebunden sind.

Der Kosovo hat 2012 Gespräche mit der Europäischen Kommission über die Freizügigkeit seiner Bürger aufgenommen – vier Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung. Parallel zur Vermittlung in Brüssel begannen Gespräche mit Belgrad über die Regelung der Beziehungen zwischen den beiden Staaten, bei denen es insbesondere um die Stellung der Kosovo-Serben im Norden des Landes ging.

Obwohl alle an diesen Verhandlungen beteiligten Parteien – Pristina auf der einen und die EU auf der anderen Seite – stets betont haben, dass der Erfolg dieser Gespräche keine Bedingung für die Visaliberalisierung sein würde, blieb immer der Schatten eines Zweifels: Ob die EU die ersehnte Reisefreiheit nicht doch als Zuckerbrot nutzen wollte – oder deren Verweigerung als Peitsche. Es war das einzige Druckmittel, das Brüssel im Dialog zwischen Pristina und Belgrad zur Verfügung hatte. Anders ist nicht zu erklären, dass die Mitgliedstaaten – und insbesondere Paris und Berlin – „Gründe“ fanden, die Empfehlungen der Europäischen Kommission und des Europäischen Parlaments seit 2018, nicht umzusetzen. Klar war, dass die Kosovaren die Bedingungen für eine visafreie Einreise nach Europa erfüllt hatten.

Offensichtlich wurde das Motiv in diesem Jahr, als der derzeitige Premierminister des Kosovo, Albin Kurti, ein Abkommen mit Belgrad über die „Normalisierung der Beziehungen“ zwischen dem Kosovo und Serbien und insbesondere dem Verband der Gemeinden mit serbischer Mehrheit ablehnte. Plötzlich wurden technische Gespräche zwischen Brüssel und Pristina über die Umsetzung der Visaliberalisierung ausgeschlossen.

Erst als sich herausstellte, dass Kurti der Drohung, die Liberalisierung weiter zu verzögern, nicht nachgab, erteilten Berlin und Paris der Reisefreigabe den „Segen“. Zu groß war in Europa doch die Scham darüber, dass ein Volk und ein Land so zurückgesetzt wurden. Dafür aber verhängten die EU-Staaten Sanktionen gegen den Kosovo und die von Kurti geführte Regierung und verwehrten dem Land den Zugang zu europäischen Geldern für den Balkan.

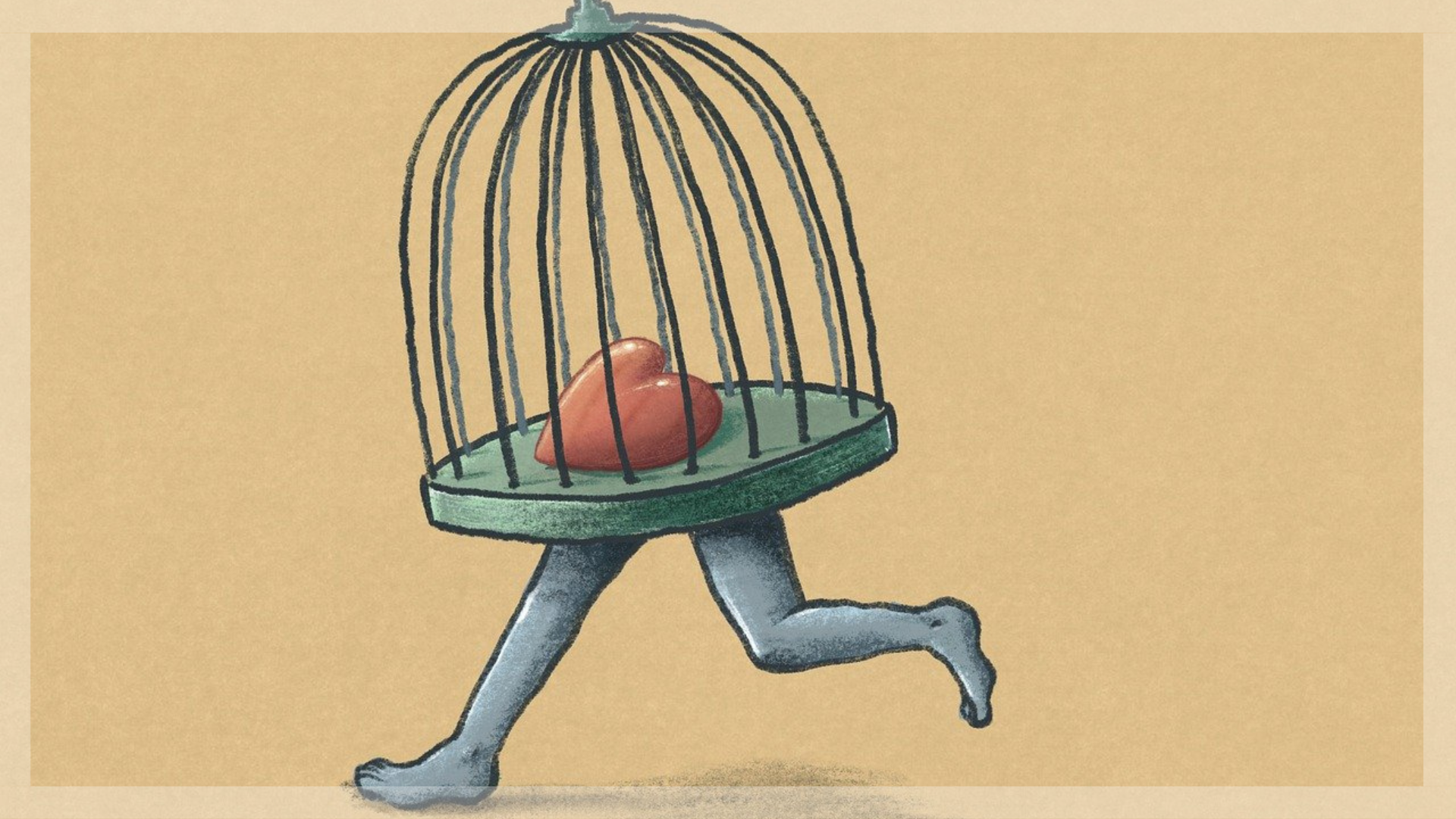

Der Kosovo war das einzige Land in Europa, dessen Bürger sich nicht frei bewegen konnten. Selbst Bürger aus weiter entfernten Ländern wie der Ukraine, Georgien und Moldawien können in den Schengen-Raum einreisen und dort 90 Tage bleiben.

Selbst Bürger aus weiter entfernten Ländern wie der Ukraine, Georgien und Moldawien können in den Schengen-Raum einreisen und dort 90 Tage bleiben.

Der Kosovo war wie ein Gefängnis, aus dem niemand herauskommen konnte, ohne mit Touristenvisa, Geschäftsverbindungen oder Studienplätzen ausgestattet zu sein. Auf dem deutschen und dem schweizerischen Konsulat können sie ein Lied singen von den langen Schlangen von Kosovaren, die auf ihre Visa warten.

Laut einer Studie des Gap Institute, einem der einflussreichsten Think Tanks des Kosovo, haben die Kosovaren in den vergangenen zwei Jahrzehnten nicht weniger als 180 Millionen Euro ausgegeben, um Visumanträge bei den Konsulaten der EU-Mitgliedstaaten in Pristina einzureichen. Mit dieser ebenso unerklärlichen wie beschämenden Verzögerung haben die Europäische Union und vor allem Deutschland, die kosovo-deutsche Gemeinschaft schwer bestraft.

Tatsächlich sind Albaner und generell Bürger des Westbalkans, die in Deutschland und anderswo in Europa leben, dort auch zu Hause – und damit unsichtbar. Diese Tatsache wird oft vergessen, sowohl von der Wirtschaft als auch von der Politik, aber auch von den Medien. So leben allein in Deutschland mehr als zweieinhalb Millionen Kroaten, Slowenen, Kosovaren, Serben, Nordmazedonier und Montenegriner. Viele von ihnen kamen als politisch Verfolgte oder Kriegsflüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien hierher.

In Deutschland leben mehr als zweieinhalb Millionen Kroaten, Slowenen, Kosovaren, Serben, Nordmazedonier und Montenegriner. Viele von ihnen kamen als politisch Verfolgte oder Kriegsflüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien hierher.

Während die meisten von ihnen die Möglichkeit hatten, ihre Übersiedlung zu planen, abzuwarten, einen günstigen Zeitpunkt zu wählen und ihren Verwandten zu folgen, Deutschland und Europa erst einmal ein bisschen kennenzulernen, dort Restaurants oder Museen zu besuchen, Möglichkeiten für ein Studium oder berufliche Chancen auszutesten, blieb den Kosovaren die so wichtige Vorbereitung verwehrt. Ab dem 1. Januar 2024 kommt auch Kosovo! Endlich hat der alte Kontinent für die Europäer keine Grenzen mehr.